- HOME≫

- コラム≫

- 人財育成(人材育成)≫

- 学習方法と記憶の定着率

学習方法と記憶の定着率

本で読んだ知識は定着率が高い

「本を読んで得た知識の定着率は、テレビやYouTubeなどを見た時よりも高い」と言われます。画像はわかりやすく理解度は高いように感じますが、実はわかった気にはなるものの、あとでその内容をしゃべろうとしても、あまり覚えていなくてうまく説明できないことがあります。記憶にちゃんと定着していないからです。

一方、読書による学習定着率は、座学形式の学習方法としては20%と比較的高いと言われます。これだけでは十分とは言えませんが、読んだ内容を繰り返し読み直し、口に出したり書いたり、人に教えることで、さらに定着率を高めることができます。

エドガー・デールの法則

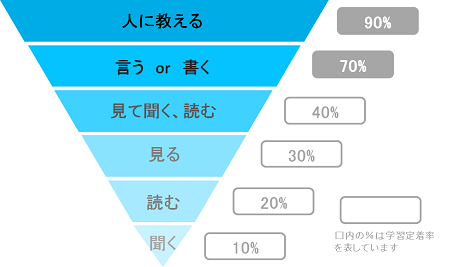

学習方法と記憶の定着率を示す理論のひとつに、「エドガー・デールの法則」というものがあります。この法則では人は何かを学ぶとき、「聞く」→「読む」→「見る」→「見ながら聞く」→「言う or 書く」(言葉に出す or 書いて覚える)→「人に教える」の順番で、学んだ内容が記憶として定着しやすいとされています。

今回はこの法則をわかりやすく図で表した「ラーニングピラミッド」も見てもらいながら、学習したことを自分の知識として身につけて、実践に活かしやすくする道を探ります。この説を説明する法則を紹介します。

(図1)「ラーニングピラミッド」

注1)この図では一般的なラーニングピラミッドの図を逆ピラミッド型にしてあります。理由は、「人に教える」「言葉に出す or 書いて覚える」で理解が深まる割合を多くとなるなど、フリクレア独自の改善を行ったためです。

注2)「エドガー・デールの円錐」と「ラーニングピラミッド」の出自と変遷については、一番最後の【関連情報】を参照してください。

学習方法と記憶の定着率

「エドガー・デールの法則」による学習定着率(%)は以下のように考えられています。

「聞く」 ・・・・・・・・・ 10%

「読む」 ・・・・・ 20%

「見る」 ・・・・・ 30%

「見ながら聞く」 ・・・・・ 40%

「言う or 書く」 ・・・・・ 70%

「人に教える」 ・・・・・ 90%

注3)ここで示されている比率は根拠が明確になっていないとの指摘が近年されていますが、経験的にわかりやすく共感しやすいため、教育現場などで学習方法の効果を示すモデルとして現在でも引用されることがあります。

読書は能動的に学ぶプロセスを含む

前回のコラムでは「見る」「聞く」「読む」と人によって得意な理解の仕方が異なるという説を紹介しましたが、今回は、「本を読んで得た知識の定着率がテレビやYouTubeなどの視覚メディアよりも高い」という説について考えてみます。

ラーニングピラミッドの図だけでみると、「読む」だけの場合、定着率は20%と下から数えて2番目になります。「見る」が30%、「見ながら聞く」が40%ですから、単独で考えるとそれらより記憶定着率が低いということになります。

しかし、「読む」は情報をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分の中で咀嚼し情報の正しさについても自分なりに判断するという確認作業が「聞く」や「見る」に比べて自然と行いやすい、という側面があります。

「読む」という行為は情報をただ単に受け取るだけでなく、得た情報をきっかけに思考を巡らし、他の知識と組み合わせる気づきや新たな発想を生み出す思考プロセスを含むとも言えます。

例えば、読書中に自分の言葉で要約したり、他人に説明したりすることは、記憶の定着を助けるとされています。これは、学んだことを咀嚼し、自らの言葉に転換する学習法となり、自ら学んだ情報を能動的に処理することで、結果的に記憶に残りやすくなるという効果があります。

繰り返し復習することが定着率を高める鍵

「読む」= 読書による効果をさらに深掘りして箇条書きで整理すると次のようになります。

· 知識量が増え、読解力が高まる

· 能動的な思考プロセスが強化され、論理的思考力が向上する

· 想像力、連想力が磨かれる

· 新しい言葉や語彙が増えることにより伝える力も向上する

· 経験していないことも知ることができるので思考の幅や視野が広がる

· 登場人物や著者など他人の気持ちが理解しやすくなり共感力が高まる

· 繰り返し見直すことで理解と記憶への定着が高まる

ちなみに、脳には海馬という情報を整理する部位があり、記憶の形成に重要な役割を果たしています。特に、短期記憶を長期記憶へと移行させる過程で中心的な役割を担っています。また、海馬は新しいことを学習する際にも不可欠です。

海馬に「重要な情報」と判断されたものが長期的な記憶として定着しますが、そのためには繰り返し復習することが大切です。

人に教えることで理解と定着率が飛躍的に向上

単に新しいことを知るだけでなく、理解を深めて活用することが学習することの本当の目的です。学習定着率は「言う or 書く」(70%)と 「人に教える」(90%)が高く示されていますが、単純に「聞く」「読む」「見る」単独の場合と比べて格段の差があります。

中でも、学習した内容が最も頭に定着しやすいのは、「人に教える」ことを前提として学ぶ方法です。「聞く」だけ、「読む」だけ、「見る」だけの学習定着率はそれぞれ10%/20%/30%ですが、「人に教える」場合の定着度は実に90%にもなります。

「人に教える」ことを前提に何かを学ぶと、記憶が定着しやすくなるだけでなく、学んだことの意味や仕組みをより深く理解できるようになります。なぜなら、間違ったことは教えられないので、学んだことを何回も繰り返し見直しながら深く考えるからです。

教える側になると、他人にわかりやすく説明しなければという気持ちが芽生え、正しく理解しようとするためため記憶の正確性も高まります。また、教える相手から質問を受けてもきちんと説明できるように、想定問答なども考えながら回答も準備しようとするので思考も深まります。

人に教える機会がなくてもただ覚えるのではなく、「学んだことは正しいのか?」「学んだことを他人にどう伝えればよいのか?」を考えるようにすると、学んだ内容をより実践的に、仕事や勉強に活かせるようになります。

自分のタイプと合ったやり方を意識してみる

前回のコラムで「見る」「聞く」「読む」という人の基本的な3つの理解法の違いをお伝えしました。今回は見る・聞く・読むというインプットに加えて、「見ながら聞く」「言う or 書く」「人に教える」といったアウトプットを行うことで学習定着率を高めることについて、「エドガー・デールの法則」(ラーニングピラミッド)を紹介しながら人に教えるという視点を中心にまとめてみました。

個人的には「商談や講演の場でしゃべるために、頭の中で覚えようとするだけでなく、何度も自分の言葉で口に出し“口で覚える”やり方が一番定着する」ように感じていますが皆さんはいかがでしょうか?

自分は「見る」「聞く」「読む」のどのタイプなのか。また、覚えるだけでなく実際の仕事などで活かそうとする場合、どのやり方や組み合わせが自分に合っているのか。そして、新しいことを導入する際にどうやって協力者に伝えればよいのか。

膨大な量の情報が流れる今の世の中、情報だけを聞いてよく考えないまま流されずに、情報を絞り込んだ上で自分のものにすることについて考えるきっかけやヒントになれば幸いです。

今回のコラムはいったんここで終わりです。この先は関連情報の補足ですので、 興味がなければ読んでもらわなくても結構です。

〔関連情報: 経験の三角錐からラーニングピラミッドへの変遷〕

学習方法と記憶や理解の定着率という文脈において、本コラムでも紹介したラーニングピラミッドの図がよく用いられますが、参考までにその出自と変遷を関連知識として整理します。

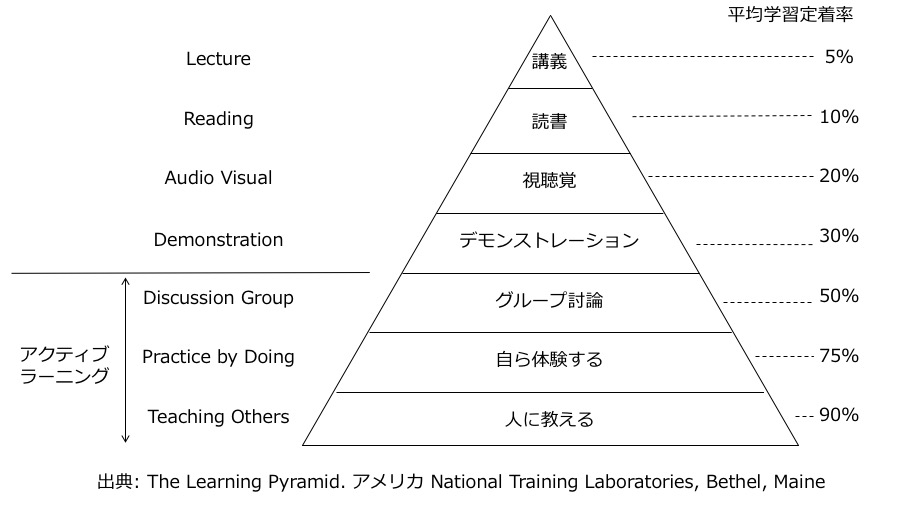

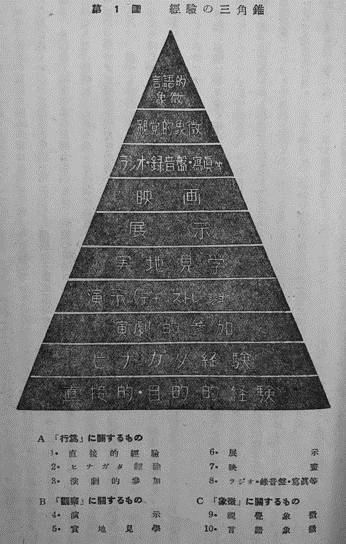

簡単に説明すると、エドガー・デールの“経験の三角錐”を基に、National Training Laboratory(アメリカ国立訓練研究所/“NTL”)が、人材育成のワークショップで体験学習の有効性を示すために用いたラーニングピラミッド(図2)が、わかりやすいために流布され現在も活用されているということのようです。

ちなみにエドガー・デールの“経験の三角錐”モデルには、図3のように平均学習定着率の数値の記載はなく、分類カテゴリーも異なります。

(図2)NCLのラーニングピラミッド図

なお、ラーニングピラミッドについては、平均学習定着率の実証データがNCLから明確に示されていないことから、科学的に証明されているというまでは言えないとの指摘がなされています。

とはいえ、経験的に理解できるものであり、理論的に説明する際のひとつの仮説や考え方として活用すればよいのではないかと個人的には考えています。

このあたりの変遷や疑義については『ラーニングピラミッドの誤謬』(南山大学 土屋耕治)に詳しく述べられていますので、さらに知りたい方は参照してみてください。

注4)このコラムを作成するにあたっては、基本的な構成を効率的に考えるためにAIを壁打ちの相手として活用しています。その後筆者が自分の言葉で推敲しながら書き直しているので、コラムの構成部分で1~2割程度参考にしているという程度です。詳細内容については参照元の書籍や記事を精査した上で確認しています。

今回も最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。

「社員の理解を高めるために属人的なノウハウを言語化したい」「AIを活用したナレッジマネジメントに取り組みたい」などの課題意識をお持ちの方は こちら からご連絡ください。

⇨ コラムへのご意見やご感想は info@flecrea.com へ

(株)フリクレア 代表取締役

山田和裕

(2025年07月25日)